日本的相撲和它的擔憂

相撲,日本的國技,是日本的國際性的格鬥術和體育運動。1909年東京建起一座專供相撲比賽使用的國技館,1941年被列為學校體育正式科目,至此相撲的國技地位,在日本獲得進一步肯定。

日本有關相撲比較確切的文字記載,是八世紀初編纂成的《日本書紀》,書內記述第三十五代天皇(六四一~六四五年)為了接待古代朝鮮百濟國使者,召集了宮廷衛士舉行相撲競賽。

日本的相撲是否由中國輸入,目前沒見到明確記載。從一些出土文物看,中國秦漢時期的角抵形象同日本現在流行的相撲很相似。巴黎藏敦煌唐代畫有兩個赤身者相撲的形象。日本體育百科全書記載:「日本的相撲與中國的角抵和拳法有相互關係。」

公元695年,日本開始有了相撲比賽。公元728年,相撲進入日本貴族的生活圈子,宮廷中設立了「相撲節」,每年定期舉行「相撲節會」。相撲節會持續了四百多年後,而開始普及民間,並於民間祭神、驅魔、慶祝豐收和占卜生產凶吉拉上關係。

從17世紀起,日本各地興起職業性相撲,稱為「大相撲」。18世紀開始形成現代的相撲。到20世紀初期,相撲做為日本的「國技」廣泛開展起來。在日本,有很多的相撲手都是鄉村一些家裡貧寒的子弟,從小就接受「相撲部屋(館)」的訓練,以期達到「出人頭地」的社會地位。

職業大相撲被認為是一種高尚的職業,相撲手所到之處備受人們尊敬。由於古代相撲手只能在御前為天皇將相表演,相撲手有幸上場就視為畢生榮譽,人們亦視若英雄。積習下來,時至今日,在人們心中,仍然十分尊重他們。

職業相撲手高大魁梧,二十歲之後要求身高一七五公分以上,體重一百二十公斤以上。一流的相撲手最後有巨大而呈梨狀的軀體,他們具有如此身型和力量,其實與飲食有著密切的關係,驚人的食量大約是正常人的十倍,並且吃飯後便睡覺。

當代職業大相撲比賽的相撲手,必須通過相撲協會舉辦的訓練班,嚴格訓練包括思想修養、飲食、相撲技術、運動醫學、生理學及漢詩的學習。初學者要居住在相當嚴格的專門相撲室內。

相撲手不僅要有氣力,而且還要有熟練的技巧,技巧是決定比賽勝負的關鍵。技術大致分為推、摔、捉、拉、閃、 按、 使絆等。運動員主要用頸、肩、手、臂、胸、腹、腰、膝、腿、腳等部位,靈活運用各種技術相互進攻。

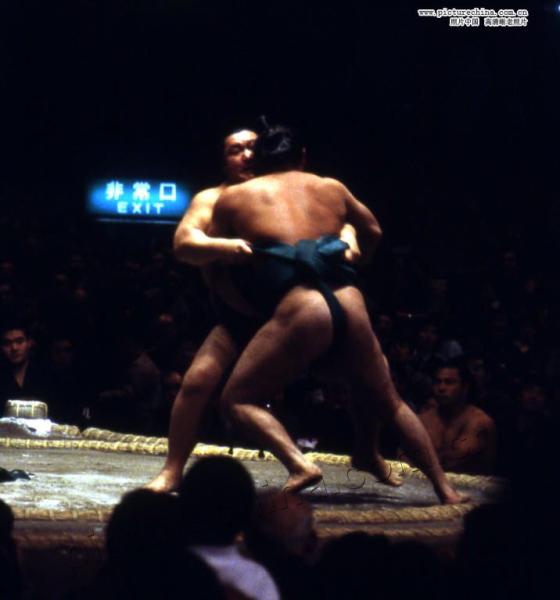

兩個相撲運動員裝束很簡單,只在腰間繫一條「兜襠布」以遮住下身!在人們看來,這可能有些不雅!但這確實是相撲運動的專用「運動衣」。

相撲手(力士)按運動成績分為10級:序之口、序二段、三段、幕下、十兩、前頭、小結、關脅、大關及橫綱。橫綱是運動員的最高級稱號,也是終身榮譽稱號。一個普通力士要想獲得較高的等級是需要花費很大氣力的,要經過艱苦努力。

相撲裁判員(行司),按年限也分為10級。其等級叫做「格」,「橫綱格」是裁判員的最高級稱號。裁判的等級用指揮扇上的纓帶顏色來表示。裁判的指揮扇子指向的一方為勝者。相撲有6名裁判,主裁判手持摺扇登臺擔任,其餘5人分別在正面、東面、西面及裁判席上。

相撲比賽在土台(土表)上進行。檯子為正方形,727公分見方。土台中央比賽場地為一圓圈,直徑為455公分,場地北面為正面。場上有頂篷,四角懸掛黑(西北)、藍(東北)、紅(東南)、白(西南)4種顏色的彩布,象徵四季。

相撲比賽前的規定程序是:

力士在入土台時會撒些鹽在土臺上,一為驅邪,二為祈神保佑免於受傷。另有一說是認為鹽可以消毒,是一種防護的措施。在大相撲舉辦期間,幾乎每日用鹽量達四十五公斤。

這個動作是先蹲踞在土表一側,雙手合擊後水平向兩邊伸展,手掌向上翻。雙手向上翻並展示給對手看,表示自己並沒有挾帶什麼武器上場。

是以雙腳輪流頓地,藉由力士威武的身軀來鎮攝躲藏在地底的邪靈。此動作宗教上的涵義深厚,也有人稱之為「力足」。

以腳掌尖著地,雙膝外張穩腰並將雙肩放鬆後將手放在膝蓋上,此為力士的基本姿勢之一。此舉乃表示尊重對手之意。為了求取平衡,上身必須挺直以維重心,看來穩若泰山。

這個動作如直接彎下腰來的樣子,兩肘放在膝蓋上,下巴微抬,雙眼注視對手以求精神專注。這個動作反復幾次後力士已將自己調適在隨時可戰的精神狀態下了。

運動員在比賽時可以互相抓腰帶,握抱頭頸、軀幹和四肢,可以用腿使絆,可以拍打對方胸部,但不許踢對方胸腹,不許抓兜襠和生殖器,不許抓頭髮、擊雙耳、卡咽喉,不許傷害對方眼睛、胃門等要害處,不許用拳頭打人或使用反關節動作。

比賽時,能使對方身體任何一部分著地(除兩腳掌外)即為勝利。能使對方身體任何部分(包括手、腳)觸及界外地面亦為勝利。比賽沒有時間限制,如果雙方經過長時間角鬥,精疲力盡而勝負未分時,裁判員可以宣佈比賽暫停,休息後再重新開始比賽,直至決出勝負。

優勝力士在接受完行司(裁判)的獲勝呼名後,可以拿取所謂的「懸賞金」,此時優勝力士會以右手手刀向左右中各淩空切下,其意義是向三位神明致謝的意思。一般而言,懸賞金只有幕內級力士才有機會爭取。

日本每年會舉辦六場相撲比賽。每次15天。三場在東京舉行,其餘則在大阪、福岡和名古屋。屆時,全日本的電視臺都會直播,相撲比賽的新聞成為日本國民關注和議論的中心。比賽現場的票價很貴,但還是座無虛席。

|

| 貴乃花光司(1972年8月12日—),是第65代橫綱。 |

一般而言,同時期在役的橫綱通常不會超過四個。成為橫綱的力士,在日本人心目中的地位就如同神一般崇高,即使其本人成績下滑也不會被降級,而是被強迫退休。選手宣佈退休時橫綱頭銜會被取消,但享有終身俸祿。

然而,日本的「國技」相撲今日似乎再一次進入了衰落的時期。報導指出,今年整一年,申請加入相撲這個團體的人數只有56人。報名數大為減少,顯示日本相撲漸漸失去人氣。一位相撲訓練館老闆擔憂「如果按這樣子發展下去,離開的人比新來的人多,到最後也許就沒有人留下來了。」

|

| 69代橫綱(蒙古) |

|

| 70代橫綱(蒙古) |

|

| 68代橫綱朝青龍明德(蒙古) |

首先,是因為這塊傳統的領土已經「淪陷」在外國運動員的「勢力」下。如今,被譽為「日本相撲第一人」的力士白鵬來自蒙古,去年9月24日,另一位蒙古的相撲力士日馬富士的登頂。68、69、70連續三代橫綱都是非日本本土人士。顯然,如果要再次點燃人們對相撲的熱情,日本首先需要的恐怕是一位本土的相撲精英。

其次,十年河東十年河西,風水輪流轉。現在幾乎已經沒有人像過去那樣慷慨資助相撲這項運動了,相撲力士的生活不僅不再如從前風光,而且由於飲食作息習慣的畸形不健康,相撲運動員的平均壽命亦只有56至59歲,大大低於日本國民的平均壽命。

再次,諸如足球和棒球等運動的傳入和興起,年輕人的心已經被這些更加國際化的運動所俘虜。傳統的相撲,不僅要求有氣力、有技巧,還必須經過思想修養、飲食、相撲技術、運動醫學、生理學等嚴格的學習訓練。這足以嚇跑了大多數的年輕人。

人們之間的交流,但凡談到日本,也少不了提到日本的一種傳統競技項目——相撲。僅從這一點就不難看出,相撲不僅僅是日本的國技,更是日本傳統文化的印記之一。但是,如果這樣一種傳統運動逐漸消亡,也會讓許多人不禁扼腕長嘆。